Alih Fungsi Lahan Jadi Objek Wisata, Ancaman Baru di Pulau Dewata

Alih Fungsi Lahan Jadi Objek Wisata, Ancaman Baru di Pulau Dewata / Foto: Istimewa

Alih Fungsi Lahan Jadi Objek Wisata, Ancaman Baru di Pulau Dewata / Foto: Istimewa

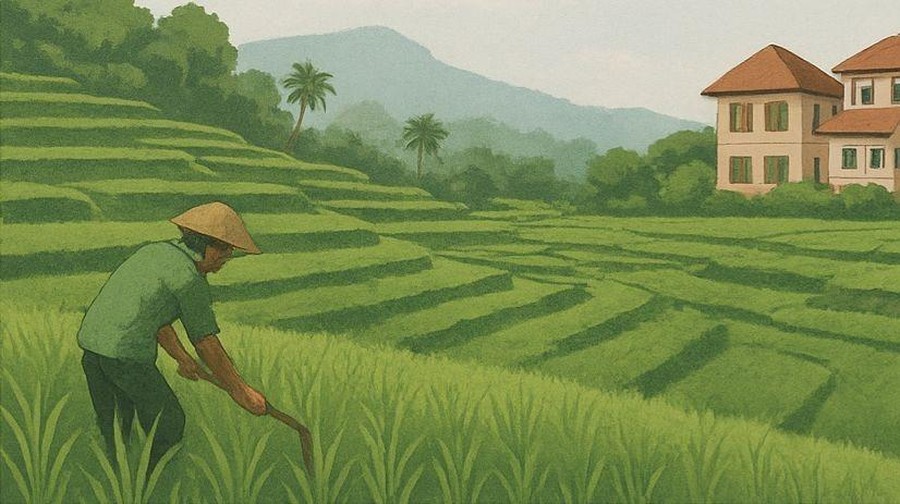

Dibalik pesonanya sebagai destinasi wisata kelas dunia,ternyata Bali tersimpan sebuah perubahan yang diam-diam namun mengkhawatirkan. Lahan sawah yang dulu membentang luas kini makin menyempit, tergantikan oleh vila, resort, dan properti komersial.

Fenomena alih fungsi lahan ini bukan hanya menimbulkan masalah ekologis dan sosial, tapi juga menjadi ancaman nyata terhadap ketahanan pangan dan identitas budaya Bali.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali tahun 2013 dan tahun 2023, dalam kurun waktu satu dekade, luas sawah dipulau Dewata ini menyusut sekitar 12.000 hektare. Dari sekitar 81.899 hektare di tahun 2013, tinggal tersisa kurang lebih 69.000 hektare di tahun 2023.

Di balik angka-angka itu, tersembunyi cerita para petani yang terpaksa melepas lahan mereka karena tak mampu bersaing atau karena iming-iming harga jual yang tinggi. Namun, masalahnya tak berhenti di sana. Ketika sawah-sawah menghilang, Bali kehilangan lebih dari sekadar ladang padi, tapi juga kemandirian pangannya.

Setiap tahun, alih fungsi ini menyebabkan penurunan produksi padi yang berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan lokal. Pulau yang dulunya mandiri itu, kini semakin tergantung pada pasokan dari luar.

Ironisnya, sawah juga bagian dari pesona Bali. Seperti terasering di Jatiluwih, yang tak hanya menjadi simbol pertanian berkelanjutan melalui sistem subak, tapi juga diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia. Jika lahan-lahan ini terus menyempit, daya tarik wisata agraris Bali pun ikut tergerus.

Praktik nominee, yaitu menggunakan nama WNI untuk pemilikan legal padahal kontrol tetap oleh WNA, yang sulit dideteksi oleh pihak berwenang. Membeli vila atau tanah atas nama warga lokal, kemudian digunakan untuk kegiatan wisata.

Kantor Wilayah BPN Bali mencatat 463 bidang tanah di Bali yang dikuasai oleh WNA melalui Hak Pakai, bukan hak milik. Hak Pakai ini bisa berlaku hingga 80 tahun, dan terbanyak berada di Kabupaten Badung.

Di sisi lain, pariwisata memang memberikan keuntungan ekonomi yang besar. Namun pertanyaannya, keuntungannya untuk siapa?

Banyak pembangunan dilakukan tanpa melibatkan komunitas lokal. Petani tersingkir, air bersih mulai langka, dan budaya agraris makin kehilangan tempatnya.

Apakah semua ini tak bisa diubah? Tentu saja bisa. Pemerintah daerah dapat memperkuat kebijakan zonasi agar lahan pertanian tidak sembarangan dikonversi.

Pajak tambahan bisa dikenakan untuk alih fungsi lahan, sementara insentif diberikan kepada petani yang mempertahankan lahan produktifnya. Industri wisata juga bisa berperan, misalnya dengan menggandeng petani lokal dalam program agrowisata atau kemitraan kuliner berbasis pangan lokal.

Langkah kecil seperti mengarahkan wisatawan untuk mengunjungi desa wisata, atau memilih produk lokal saat berlibur, bisa berdampak besar. Edukasi kepada generasi muda juga penting, agar profesi petani tidak dipandang sebelah mata dan regenerasi tetap berjalan.

Satu orang mungkin tak bisa menghentikan deru alat berat diseberang sawahnya. Namun, jika kita semua bergerak, ada harapan bahwa suara gemericik air subak dan hijau sawah Bali tetap bisa dinikmati anak cucu kita kelak. Karena mempertahankan sawah bukan sekadar soal bertani, ini soal menjaga kehidupan, identitas, dan masa depan Bali itu sendiri.

(Yansen Indiani/kpr)TERKAIT